«Ridare vita a chi si è frantumato sotto il peso della sofferenza. Come? Instaurando relazioni interpersonali, autentiche, in cui si condividono le proprie difficoltà, si trovano insieme le possibili soluzioni, si trascorre del tempo facendo ciò che ci piace di più, senza imporre nulla».

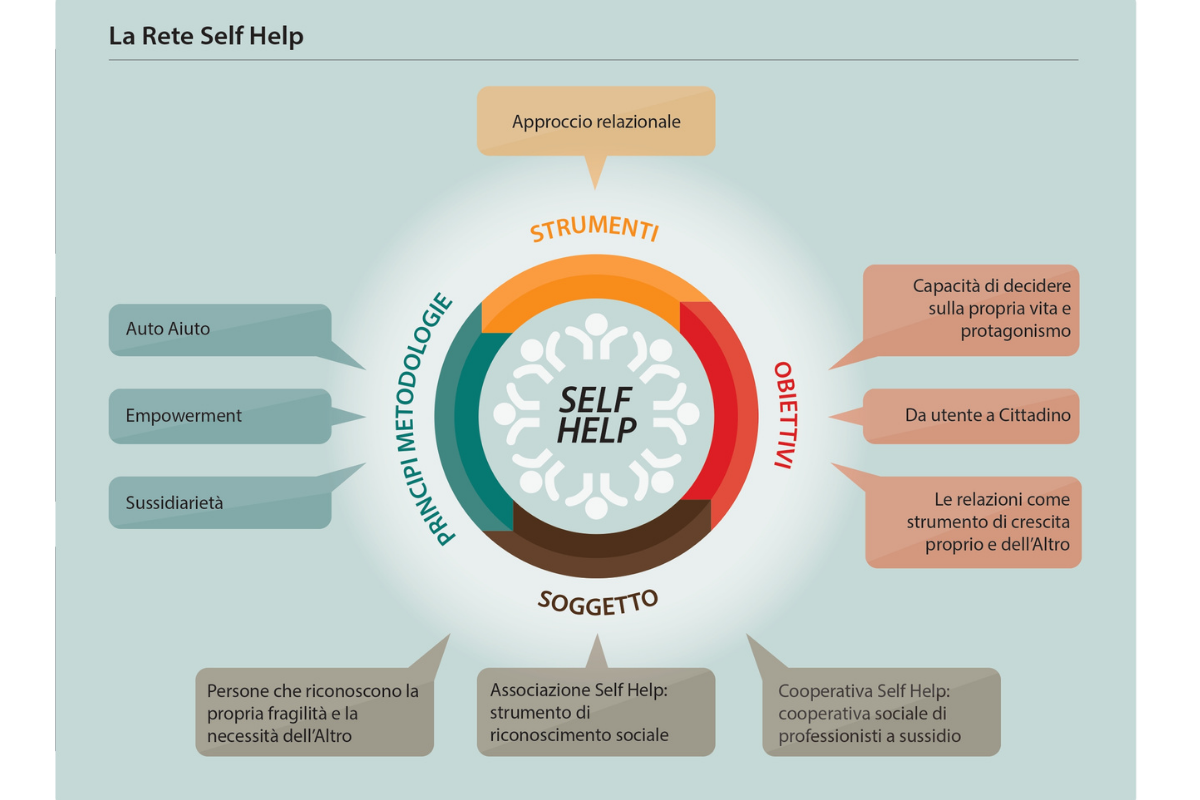

Abbiamo parlato di disagio mentale e di problemi del comportamento con Ernesto Guerriero, assistente sociale che negli anni Novanta, insieme agli psichiatri Lorenzo Burti e Paolo Vanzini, e con quaranta utenti della Psichiatria di Borgo Roma, ha istituito la Rete Self Help di Verona. Una realtà storica sul territorio scaligero, che da quasi trent’anni opera in collaborazione con i Servizi Socio-Sanitari istituzionali e che pone al centro del suo intervento la metodologia dell’auto-aiuto, secondo cui le persone portatrici di una sofferenza sono protagoniste della risoluzione del proprio malessere.

Ernesto, qual è stato il percorso, in quegli anni, che l’ha portata a dare vita alla Rete Self Help?

È una storia molto lunga, cercherò di ripercorrere le tappe fondamentali per far capire il contesto da cui si è originata: con l’attuazione della legge Basaglia e la chiusura dei manicomi si stava creando una rete di servizi territoriali per seguire le persone con problemi di salute mentale. A Verona, polo di eccellenza riconosciuto in tutta Europa, l’Ospedale di Borgo Roma offriva un servizio che non si limitava a fornire supporto psicologico e cure farmacologiche, ma integrava il piano clinico a quello sociale, con azioni dirette e capillari sul territorio. Lavoravo come assistente sociale nella neuropsichiatria infantile, ma in quel periodo si liberò un posto in Psichiatria: fu lì che conobbi il professor Lorenzo Burti, docente universitario e psichiatra, e il dottor Paolo Vanzini, allora specializzando. Da subito entrammo in sintonia nella scelta delle modalità operative con cui trattare gli utenti che affiancavamo, orientate all’“auto-aiuto”, uno stile molto diffuso nei Paesi anglosassoni (da cui il nome, appunto, “self help”) nel campo della dipendenza da alcol ed esteso via via anche in quello della sofferenza mentale.

Su quali principi si basa questo metodo?

Tutto parte da una concezione ben precisa, ovvero che sono le persone stesse che devono riprendere in mano la propria vita. Stiamo parlando di problemi che non hanno una componente organica, in cui non vi è compromissione fisica, o per lo meno non è quest’ultima la causa del malessere: le dipendenze, il disagio psichico, sono il risultato di una disarmonia che riguarda il rapporto tra una persona, il suo comportamento, e la propria vita, l’ambiente che la circonda. A seconda dell’impatto fra le caratteristiche di ciascuno di noi e la nostra esperienza di vita si possono ottenere conseguenze positive oppure sofferenze talmente pesanti da diventare patologie: ecco che allora si sviluppano comportamenti e atteggiamenti “strani”, ritenuti “fuori dalla norma”.

Come siete arrivati a capire che l’auto-aiuto poteva essere efficace?

Già negli anni Novanta ci siamo accorti che nonostante tutti gli sforzi messi in atto nei servizi, in particolare con i giovani, non vi era beneficio consistente. Non tanto sul versante della manifestazione dei sintomi, che venivano compensati dai farmaci, quanto più sul lato della vita quotidiana, della dimensione sociale: non c’erano risultati concreti. Le persone che entravano nel tessuto psichiatrico non ne uscivano più. Si stavano creando delle sacche di cronicità, per cui i comportamenti disfunzionali continuavano a ripetersi. Fu allora che il dott. Vanzini ha cominciato a formare dei gruppi di auto-aiuto, direttamente con gli utenti: gruppi che diventano momenti in cui discutere apertamente del perché quella determinata persona non volesse lavorare, oppure uscire di casa, trovare un partner e così via. Le persone iniziarono insieme a parlare della propria vita, non della malattia.

Quali erano, e sono tutt’ora, le attività che proponevate ai gruppi?

Ce n’erano moltissime, proprio come oggi. I primi gruppi erano dedicati al divertimento, quindi organizzavamo il gruppo calcio, palestra, piscina, camminate e via dicendo. Tutte occasioni che favorivano la reciprocità e le relazioni, ma di base c’era una passione comune. Più le persone aumentavano questi rapporti di vita, più diminuiva il trattamento sanitario. Così, nel ’96, abbiamo deciso di fondare l’Associazione Self Help San Giacomo: in quel modo tutti, operatori e utenti, acquisivano la stessa connotazione sociale e condividevano competenze, chi professionali chi esperienziali: i portatori di una sofferenza mentale non dovevano più temere il giudizio altrui. Alla domanda «cosa fai nella vita?» potevano tranquillamente rispondere che erano soci volontari di Self Help, mostrando la tessera. Oltretutto, non era più necessario chiedere alle altre associazioni del territorio se i nostri utenti potessero partecipare a qualche loro iniziativa, perché organizzavamo dall’interno tutte le attività che desideravamo svolgere. Da allora siamo diventati una realtà attrattiva anche per coloro che non hanno alcun problema psicologico, perché le iniziative sono aperte a chiunque: penso per esempio alla nostra compagnia teatrale “Pel d’oca”, accessibile a tutti coloro che vogliono cimentarsi con il teatro.

Come ha precisato poco fa, i percorsi e i progetti portati avanti da Self Help sono numerosi. Ce ne ricorda qualcuno?

Certo, le iniziative sostenute dalla Rete riguardano percorsi abitativi, come la convivenza con i propri famigliari, la ricerca, acquisizione e allestimento di appartamenti idonei ad accogliere convivenze abitative extra-familiari, percorsi lavorativi, di partecipazione ai gruppi di orientamento, ricerca e inserimento nel mondo del lavoro, attività che favoriscono l’esercizio della socialità e delle attitudini personali, gruppi artistici, sportivi e del tempo libero, supporto nell’affrontare specifici disturbi, con dipendenze, alimentazione, gioco d’azzardo, percorsi di cura sanitaria, tutela giudiziaria e anche promozione di una nuova cultura delle sofferenze relazionali.

Possiamo dire promozione di un’“utopia possibile”, riprendendo un’espressione che è vostro manifesto…

Esattamente. Il nostro obiettivo non è quello di imporre un metodo, ma di far capire che le persone non vanno considerate come “oggetti di studio, di cura” ma come “soggetti in relazione”, perché lo scambio sociale è intrinseco nella natura dell’essere umano e concorre alla sua realizzazione. Solo capendo questo si può affrontare la sofferenza mentale e liberarla dai circuiti di cronicità che strutture come le Residenze Socio-Sanitarie Psichiatriche istituite con la delibera della Regione Veneto 1673 del 2018, invece, acuiscono. Riconoscendoci tutti come “fragili” e “interdipendenti” possiamo abbattere ogni barriera.